义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义乌库存 > 收购库存 > 收购库存皮具 >

7常委送别的这位“亲密朋友”曾“发明”提前供暖

原标题:七常委送别的这位“亲密朋友”曾“发明”提前供暖

孙孚凌逝世6天后,遗体在八宝山革命公墓火化。这位当过北京市副市长、全国政协副主席的老人,走完了他97年的人生。

从1948年底,27岁的孙孚凌回北京接手家族面粉厂开始,全面经历了新中国成立后各个阶段的改革,而在这个过程中,他本人也逐步从经商变为从政。

据他自己回忆,早年的革命经历让他思想进步,而这种进步思想贯穿人生始终。

因为他既有丰富的商业经验,懂得商业规律,又思想进步,所以在之后从政的过程中,也显露出独特的优势,工作不少可圈可点之处。

另外,政知圈(微信ID:wepolitics)注意到,这是今年中央政治局常委到八宝山革命公墓送别的第三位老者,七常委集体送别的第二次。

国家风雨飘摇中成长起来的知识青年

孙孚凌1921生于黑龙江黑河,祖籍浙江绍兴。他小学在哈尔滨就读,当时哈尔滨已有不少日本人,还有专为日本儿童开办的学校,孙孚凌看着跟他们一样大的小学生趾高气昂的样子就恨得咬牙切齿。有一次他抓到一个机会,踢了一名年纪相仿的日本小孩,结果被一名日本教师发现,将他拳打脚踢了一番。

正是因为亲身感受到国家面临生死存亡的历史氛围,所以在他13岁时,祖父举家搬到北京,他离家赴天津南开中学读书之后,收购库存处理五金工具,便开始参加学生爱国运动。1935年“一二·九学生爱国运动”爆发后,14岁的孙孚凌就在郑怀之等进步同学的带领下参加了运动,这为他以后从政埋下了伏笔。

此后,他先是就读于燕京大学物理系和西南联大数学系。到了抗战时期,孙孚凌的伯父孙越崎支援抗战并开发大后方煤业,到四川任天府煤矿等四个煤矿总经理,他也随其到大后方读书,于1945年毕业于成都华西大学经济系。

1948 年冬,他被父亲孙英坡叫回北京(时称北平),接手其父创建的福兴面粉厂。也因此回到北京,和少年时期带他参与学生运动的郑怀之联系上,彼时郑怀之已从事统战工作。

此后,在经营福兴面粉厂的同时,孙孚凌开始参与统战工作。新中国成立后,他先后担任北京市政协副秘书长、保卫世界和平理事会副秘书长、中苏友好协会副秘书长。

1950年,福兴面粉厂14台机器每天生产一万袋标准粉,一个福兴面粉厂就可以保证全市1/10市民的口粮供应,可以想象当时孙孚凌是绝对“不差钱”的。

在这样的情况下,他丝毫不吝惜财富,抗美援朝开始后,他积极以福兴面粉厂和个人名义捐款,并参与慰问;认真学习党的政策,第一批申请公私合营等等。

在这个过程中,他逐步得到了党中央的认可,担任越来越多的职务,主要的包括全国工商联常委、民建中央常委等。

主政地方后发挥精通商业优势

1983年开始,孙孚凌担任了5年的北京市副市长,分管商贸工作。

在此期间,他的商业才能得到了施展。现在大家还经常提到的“检查不提前打招呼”、“宣讲团”,甚至“天气过冷提前供暖”,在30多年前,孙孚凌就都做过了。

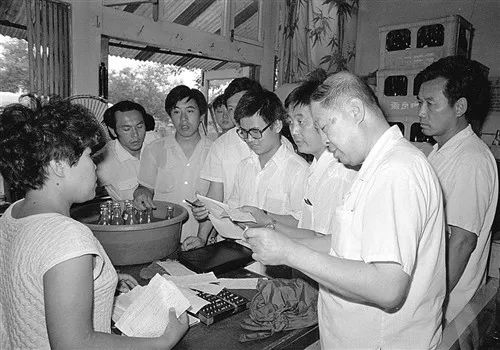

80年代的物价检查,尽管当时通讯不发达,但消息依旧能先于检查组抵达相关单位。孙孚凌带队检查时,大家都知道的“规矩”是,车门不关,谁都不知道去哪儿,待上车关上车门才知道目的地。

1983年改革开放已经开始,全国各地来北京旅游或办事的人日益增多,但由于旅店少,很多人住不上。现在很难想象,当时人们来北京后要露宿车站甚至街头。旅客中流传着“盼北京、望北京,到了北京看星星”这样一句顺口溜。

- 访中国改革开放前沿 默克尔在深圳释放什么信

- 原标题:默克尔访华丨访中国改革开放……

- Burberry收购CF&P意在增加皮具类别控制权(图)

- Burberry Group PLC ( BR BY.L) 博柏……

- Burberry 收购其意大利皮具供应商 CF&P 的奢

- 英国奢侈品集团 Burberry 在本周一宣……