义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义乌库存 > 收购库存 > 收购库存五金 >

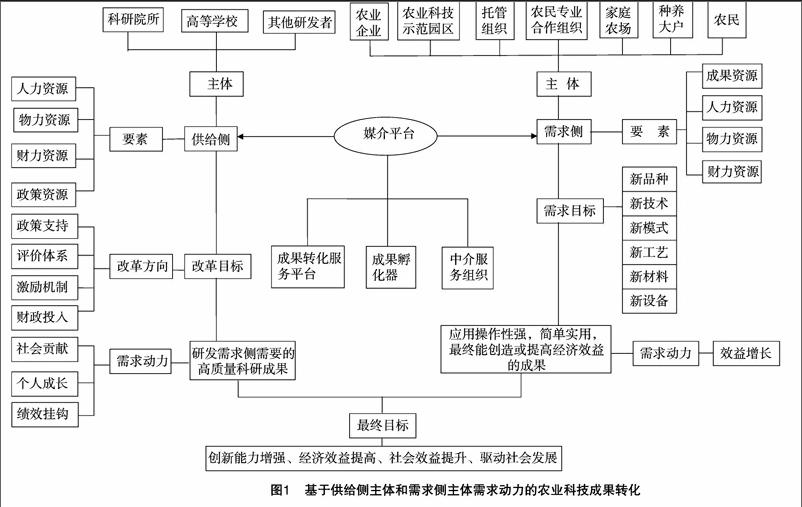

基于供给侧和需求侧需求视角的农业科技成果转化

邱启程+袁春新+唐明霞+程玉静+顾卫兵

摘要:农业科技成果转化过程中,供给侧主体通过媒介平台将成果传递给需求侧主体,由此实现成果的社会及经济价值。需求侧主体需求应用具有价值的成果,增加经济收益;供给侧主体需求良好的环境和条件,创造有价值的成果,实现自身价值和社会效益。满足供给侧和需求侧需求的核心是着力培育政策以及人、财、物等要素资源;加强成果转化服务平台、成果孵化器、中介服务组织等媒介平台建设;推动成果的有效产出、传递和应用。从供给侧改革的视角,着力解决供需信息不对称、体制机制不健全、内外部环境不完善等问题,提高农业科技成果的产出率和转化效率。

关键词:农业科技成果转化;供给侧改革;需求视角;要素资源配置

中图分类号: S-3文献标志码:

文章编号:1002-1302(2016)08-0005-05

科技成果转化有其自身的本质特征和发展规律,有赖于科技资源网络中多要素的组合、创新链条上多环节的衔接以及服務体系中多元主体的协同[1]。习近平主席指出:“多年来,中国一直存在着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾,其中一个重要症结就在于科技创新链条上存在着诸多体制机制关卡,创新和转化各个环节衔接不够紧密。就像接力赛一样,第一棒跑到了,下一棒没有人接,或者接了不知道往哪儿跑[2]。”要解决这个问题,就必须加快实施创新驱动发展战略,深化科技体制和供给侧结构性改革,破除制约科技创新和成果转化的思想障碍和制度藩篱,处理好供给侧和需求侧关系,推动科技和经济社会发展深度融合,打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道[2],充分发挥科技创新的支撑引领作用。2016年中央《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》一号文件指出:“十三五”时期推进农村改革发展,必须用发展新理念破解“三农”新难题,要加大创新驱动力度,收购外贸库存秋冬装,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路[3]。就农业科技成果转化而言,从研发到转化主要涉及2个主体,即位处供给侧的成果研发主体——科研院所、高等院校等(简称供给侧主体),位处需求侧的成果应用主体——农业企业、托管组织、农民等(简称需求侧主体),这2个主体之间通过媒介平台——成果转化服务平台、成果孵化器、中介服务组织完成成果的传递转化活动(图1)。供给侧改革就是要解决在需求不足表象下的供需错配问题,即供给侧主体研发的成果不一定是成果使用者的需求,需求侧主体需要的成果供给侧主体不一定拿得出来。解决这一问题的核心是实现要素资源的最优配置,有效提升农业科技成果质量。

1以企业为代表的成果需求侧主体的需求

农业科技成果使用者和需求侧主体既包括农业企业、农业科技示范园区、农民经纪人、种养殖大户、农民等传统用户,也包括农民专业合作组织、家庭农场、托管组织等新型主体。他们诉求主要是有能解决生产实际存在的问题、成本低、操作性强、最终能带来实实在在社会效益和经济效益的成果可用,使成果很快能转化为技术优势、成本优势、生态优势和产品竞争优势。这也是判定一项科研成果是否有实际意义的关键指标。

1.1经济效益最大化是需求侧主体追求的目标

追求利润最大化,经济效益最大化,以最低成本获得最大利益是需求侧主体追求的目标,也是需求侧主体积极应用农业科技成果的动力所在。需求侧主体应用新成果必须有增加创收、增大利润的空间,应用后使需求侧主体的产品科技含量和附加值提高、核心竞争力增强。农业科技成果如果无法转化为产品的竞争优势、市场优势,不仅会造成资源浪费,也会导致供需两侧的动力无法持续[4]。

1.2着力培育需求侧要素资源

在成果转化过程中,合理配置需求侧要素(如成果资源、人力资源、财力资源、物力资源等),对提高成果转化效率至关重要。

1.2.1加强产品及成果市场调研,择优应用适合需求侧主体的农业科研成果

成果资源是满足需求侧主体需求的核心要素。农业科研成果类型多种多样,表现形式也多种多样。类型有新品种、新技术、新模式、新工艺、新材料、新装备,或者是某几种类型组合成的复合型成果;表现形式有专利、国家标准、行业标准、地方标准、学术论文、品种与品种权、市场准入许可、鉴定成果等。需求侧主体自身的情况也千差万别,如何根[CM(25]据自身的情况找到适宜的农业科研成果就成为关键。如

从事种植业的农业科技示范园区,须根据市场需求、园区的土壤条件和当地气候条件等,选择适合市场需求并适宜栽培的新品种、与新品种相配套的新技术以及能充分利用自然资源的新模式等成果;再如从事腌渍菜加工的企业,需要优化腌渍菜加工工艺等成果,以提高产品品质。

1.2.2强化需求者的创新意识,提高人力资源综合素质

人力资源是需求侧主体核心竞争力形成的关键因素。一方面,人力资源表现为劳动者的质量和数量;另一方面,又是需求侧主体应用农业科研成果能力的基本载体,劳动者(企业家、管理者、员工)的知识与技能构成需求侧主体能力的主要内容。要增强管理者,特别是需求侧主体法人代表或决策者应用新成果的意识,使其带头并带领其他劳动者共同应用新成果;建立健全引进高层次人才的有效机制,重点引进能牵动和支撑技术研发的专家型人才;实行人才引进与培养并重,大力培养留得住、用得上的“永久型”人才[5];大力推进“继续教育工程”,通过培训提高全体劳动者掌握新成果应用的基本技能,扩展劳动者的知识面,为学习专业技术创造条件,对重要技术岗位的优秀劳动者,还应进行精神和物质的双重奖励;大力实施“走出去”战略,通过学习他人的技术和经验,提高劳动者的综合素质,促进新成果的快速应用,降低产品生产成本,提高综合经济效益。

1.2.3加大成果转化投入力度,重视中间试验等关键环节

财力物力资源是需求侧主体实施成果转化的重要保障。要确保农业科研成果需求侧主体应用新成果的投入不低于销售收入的2%,尤其要重视中间试验环节,增加中间试验投入资金。因为农业科技成果从研发到投入生产应用需要经历研究、中间试验、产业化3个阶段,其中科技成果中间试验占据重要地位,但成果供给侧主体往往重视成果的形成过程,而成果需求侧主体往往关注成果的产业化和成果能否直接带来经济效益。但是,决定成果能否转化为现实生产力的中间试验环节,通常被供给侧主体和需求侧主体所共同忽略。同时,试验质量不高,导致科技成果的中间试验成为成果转化的软肋。

1.2.4构建四位一体转化平台,发挥需求侧主体的转化作用

- 收购钻头、丝锥、刀具、废旧工具、量具、刃具

- 高价收购废旧物资、库存积压、电力设……

- 收购库存处理五金工具

- 发布时间:2014年09月11日 国家地区:……

- 义乌收购库存货

- 义乌收购库存,义乌库存回收,义乌家具……

- 广东茂名黑老大李振刚“左手是公安右手是法院

- 广东茂名黑老大李振刚“左手是公安右……

- 宏?轻薄新本国外发布 5820T型号现身

- 地方媒体网站,临安新闻网“立足临安……

- 一位检察官的敏与钝――追记太原市尖草坪区人

- 太原新闻,主流媒体,山西门户。山西新……