义乌收购库存-义乌库存收购_回收库存-义乌库存 > 收购库存 > 收购库存服装 >

浦银国际:系好安全带,全球衰退下的危机与机遇(五)

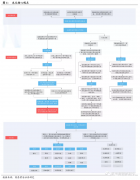

消费行业:功能性消费升级不变;上市和并购活动趋频

消费公司上半年收入和利润率双降已成定局;第二季度的库存清理和下半年的复苏进程成为投资者关注焦点。我们认为,新冠肺炎疫情不会改变国内当前以功能性为主的消费升级、线上线下一体化、和国潮趋势,疫情期间被压抑和递延的终端需求会在疫情后重新释放,而因疫情出现和加强的新型消费也有望进一步生根落地。同时,我们预期未来有更多传统消费领头羊和新经济消费类公司登陆资本市场,而以市场整合、补充短板,以及延伸品类和渠道为主的企业间并购和战略投资也会趋于频密。

消费企业仍以服务本地化的本土需求为主

1. 功能性消费升级不变,线上线下趋同,国潮继续

国内消费企业,目前仍以服务本地化的内生需求为主,防御性较佳,整体而言,海外业务对本土消费公司收入贡献在单位数水平(提供海外出行的旅游服务类公司等除外)。如果欧美疫情引发全球经济衰退,叠加输入病例令国内疫情再次抬头,从而造成国内经济修复慢于预期,以至国民改变收入预期,本土消费也将受到一定影响,大单价可选消费尤其承压,但必需品消费和小单价可选消费仍有望维持稳健。

目前而言,国内消费企业近几月出现的销售滑坡和阶段性库存,主要还是出行限制、社交隔离、工厂停工以及运输管控等短暂外部因素,核心需求端尚无实质变化,被抑制和押后的终端需求(诸如美妆、外餐、娱乐、出行等)正渐渐恢复和重拾升势,而因疫情出现和加强的新型消费(诸如社区生鲜即配、餐饮零售化等)有望进一步巩固和拓展消费人群,强化供应链效率,加速实现盈利。

功能性消费升级趋势不变甚至加快。我们判断,以功能性为主的国内消费升级将在疫情结束后进一步释放甚至加速。在各个消费子板块,我们均看到消费者越来越乐意为功能性支付溢价,包括便利性、舒适性、营养、美丽和治愈等功能。消费者追求健康和美好生活的结构性趋势,长期利好体育、化妆品、保健品、低糖低脂低卡和短保食饮、新式茶饮、智能家电和电商(包括满足日常生活需求的社区即配)等消费行业。

线上线下更趋一体化,到家弥补到店缺失。国民数字化程度在疫情期间进一步提升,由于出行严格受控,消费行为不断向线上迁移,消费者在家即可实现在线买菜、在线娱乐、在线教育,这些应用程序在疫情期间的获客成本极低。疫情之后,我们认为这些消费形式会得以留存和加强,尤其是满足高频刚需的一站式到家业务。同时,我们也指出,从来没有脱离线下的线上繁荣,线上效率必须基于强大的线下供应链。

国产品牌有望借机进一步扩大市占率。一方面,国货品牌这些年在品质、研发和包装确实取得明显进步,并在感知和满足本土消费新需求以及运用新媒体方面较国际品牌更为敏捷,例如我们在护肤美妆和个人护理行业均看到不少拥有极优性价比的平替产品出现。另一方面,一些品类的全进口产品断供,也为头部本土品牌进一步打开空间。同时,如果欧美经济严重衰退到拖累中国外需行业的就业,可能令国民在消时更加看重性价比,同样间接利好头部国产品牌。

2. 后疫情时代

过去,资本市场一味追求轻资产模式和用户规模。此番疫情之后,我们认为,具有全产业链优势、健康现金流(有更大灵活性支持业务伙伴、收购合适目标、发放特别股息),以及较强用户粘度(意味着有定价权和成本优势,可用足够长的用户周期去降低获客成本)的消费品牌和模式,更容易获得市场垂青。

行业阶段性去库存影响短期业绩

国内疫情高峰已过,但是过去两三个月的社交隔离、出行限制和运输管控,导致一些行业出现阶段性库存溢出,包括体育鞋服、乳品、和面向餐饮渠道的饮料和啤酒等。未来两季,品牌商正加大市场促销力度,同时给予经销商更多支持和补贴,以加速清库存。

以体育鞋服为例,出行受限,线下门店和运动场所关闭,令当前行业库存大致较以往多出1-2个月,品牌商将在二、三季给予更大力度零售折扣(可能较以往高出10-20个点),同时给予经销商更多补贴或账期支持,并放慢第三季度的出货量(例如减少10-20%订单),以尽快调整行业库存,叠加东京奥运会延期一年举行,均会短暂冲击体育行业的利润水平、行业估值和投资情绪。但是,突发事件会倒逼公司更加注重店铺质量和运营效率,且不会改变中国体育行业长期向上的结构性机会。长远而言,我们认为未来服装行业将更多采取C2B预售制,利用流量和终端消费者的互动,按需生产,最大限度降低库存。

同时,部分大宗商品价格回落或企稳带来的原材料红利,加上运营费用的节省(广告投资、差旅费用和租金等),将部分抵消品牌商和零售商为清理库存和提振终端消费的花费。另外,利率降低,也会促使有需要的公司以更优惠的利率重新融资,降低财务成本,但鉴于多数消费公司是净现金状态,所以整体影响有限。基本上,消费公司上半年利润率下降已成定局,眼下投资者更加关注第二季度的消化库存和下半年的复苏进程。

预计消费行业上市和并购活动趋频

1. 新一轮快消行业上市潮

海外经济衰退和中国经济整体趋缓,对本土民生内需行业影响有限,甚至利好本土品牌扩大市场份额。我们已看到一些行业领头羊加速上市步伐,例如家清行业的蓝月亮和饮料行业的农夫山泉。香港市场之前多是传统型消费公司,预计未来将有更多新消费公司陆续登场,多元化市场投资标的。

同时,我们认为,鉴于中美关系和市场生态等诸因素,一些新近冒出的头部新经济消费公司或考虑将香港作为上市地,而已上市的中概股或将香港列为第二上市地,比如京东和唯品会等消费企业。

2. 企业间并购(整合、补短板、品类渠道双延伸)

多数消费龙头企业已进入核心业务资本支出的减速下行阶段。我们判断,自由现金充裕的消费领头羊将加速寻找收购目标或纳入战略投资者,以抢占新的市场,或弥补自身短板。

- 收购男女服装,收购外贸服装,收购库存服装

- 收购t恤 收购羽绒服 收购毛衣,收购牛……

- 义乌库存服装回收

- 义乌收购库存,义乌库存回收,义乌家具……

- 收购库存打底裤,收九分裤

- 义乌收购库存,义乌库存回收,义乌家具……

- ROE认输的背后 ——探求将来两年的超额收益

- ROE认输的背后 ——探求将来两年的超……

- 海尔衣联网孙传滨做客《工赋青岛》,试探家产

- 8月27日,青岛市广播电视台《工赋青岛……

- 步科股份2021年半年度董事会策划批评

- 步科股份2021年半年度董事会策划批评……